人類は、産業革命を境に、世界の在り方を大きく変えた。

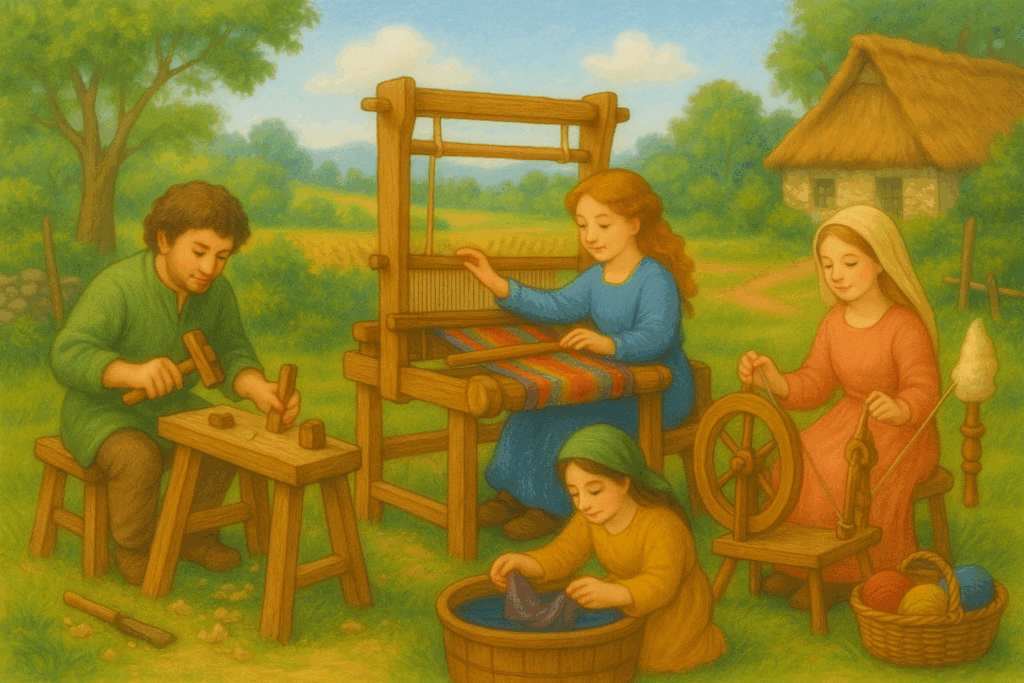

それまで人の手や自然の力に委ねていた「ものづくり」は、

動力という新しい翼を得て、爆発的な生産の時代へと移行した。

宇宙月の流れで見るならば、

この200年は「地の時代」とも呼べる、物質が主役の時代だったのだと思う。

はじめ、人々は、便利な道具を手にして喜んだ。

生活が楽になり、世界が広がったように感じた。

それは確かに、ひとつの“進化”だった。

けれど、いつからだろう。

「満たされるために持つ」のではなく、

「不安を隠すために持つ」ようになったのは。

物は、いつの間にか、

生きるための伴侶ではなく、

優位を競うための記号へと変わっていった。

持っても満たされず、

飽きるとすぐに捨て、

壊れたら直すという発想すら失われていく。

その結果、地球のどこかで生み出されたものが、

別の場所で山のように捨てられるという、

不思議で、どこか歪な世界が出来上がってしまった。

資源は減り、

ゴミは溢れ、

誰かの「便利」の裏側で、

誰かの過酷な労働が当たり前のように組み込まれていく。

私たちは今、

この構造そのものが、限界に近づいていることを感じている。

けれど、環境問題は、

どこか遠くの偉い人たちが研究して解決する“特別な課題”ではなく、

日々の選択や、心の在り方そのものと、深く結びついているように思う。

尽きない欲望。

他人と比べる心。

創造することを忘れたまま、

消費することで自分を埋めようとする習慣。

もし、この「内側の飢え」に気づくことができたなら、

環境問題は、ほんの少しだけ、違う光のもとで、

見え始める気がしている。

だから私は、

「ゴミ」に目を向けたいと思った。

捨てられてしまった素材。

もう役に立たないとされた布。

誰にも見向きされなくなったものたち。

そこには、

かつての時間があり、

誰かの暮らしがあり、

確かに存在した“温度”が残っている。

私はそこに、

もう一度、物語の居場所をつくりたい。

ゴミから、アートを生み出すこと。

廃材から、暮らしの道具を生み出すこと。

それは「リサイクル」ではなく、

「私たちは、まだ作れる」という記憶を、

ひとつずつ取り戻す営みだと思っている。

豊かさとは、

持つことではなく、

生み出せる感覚の中にあるのではないか。

共存とは、

奪わないことではなく、

分かち合えることなのではないか。

私は、

正解を示したいのでも、

誰かに何かを強制したいのでもない。

ただ、

「こういう道もある」と、

ひとつの灯りを置いているだけだ。

ゴミの中から、

新しい世界の芽が生えることを、

静かに信じながら。